Kamis, 24 Maret 2022 rombongan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mendapat kesempatan untuk mengunjungi Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY. Suguhan pembuka yang kami nikmati adalah Diorama kearsipan yang berisi rentetan peristiwa terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta dari masa ke masa. Selama 90 menit mata kami dimanjakan dengan cerita yang dikemas dengan memadukan seni dan teknologi berdasarkan arsip sejarah dari Keraton Yogyakarta dan Arsip Nasional. Teknologi terkini juga diaplikasikan dalam Diorama Kearsipan, seperti teknologi hologram yang bersifat interaktif serta teknologi Augmented Reality. Selesai berkeliling diorama di ruangan yang cukup dingin, kami disambut dengan hangat oleh Kepala DPAD DIY beserta jajarannya. Sharingpun kami langsungkan dengan cukup seru dan interaktif selama kurang lebih dua jam. Selepas itu, rombongan kami diajak berkeliling ruang perpustakaan dengan kondisi pengunjung yang relatif sepi, hampir sama dengan kondisi kami di Rembang (red.efek pandemi). Ada satu ruangan yang menarik bagi kami yaitu ruang skripsi, dimana koleksi bukunya diperoleh dari hasil study mereka yang meneliti tentang Jogja atau mengambil lokus penelitian di jogja. Seandainya hal tersebut diaplikasikan di Rembang dari dulu, mestinya koleksi buku disini cukup banyak, sejalan dengan banyaknya penelitian yang dilakukan di Rembang. ke depan, semua peneliti yang memperoleh ijin penelitian di Rembang seyogyanya diwajibkan menyerahkan satu copian hasil studinya sebagai salah satu bahan koleksi bacaan dan menambah khasanah keilmuan tentang Rembang.

Perjalanan melintasi riwayat panjang Yogyakarta terbagi dalam 18 ruang diorama. Ruang pertama, Kebangkitan dan Kejayaan Mataram, sudah memberikan sensasi berbeda dalam menyajikan sejarah awal berdirinya Yogyakarta. Di satu ruang besar yang dibatasi dinding kaca sehingga menambah kesan ruang tanpa batas, sebuah tiruan pohon dan batu besar menjadi pusatnya. Pengunjung dipersilakan duduk lesehan dan menatap layar utama yang menampilkan tayangan animasi. Dari Danang Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Sutawijaya mendirikan Kerajaan Mataram Islam hingga kiprah Sultan Agung menyerbu Batavia. Semua pergantian adegan sejarah ini, kendati animasi, terasa amat sinematik. Ruang utama ini dihubungkan oleh selasar yang diberi ornamen gerbang bentar. Di sini, naskah-naskah kuno dari serat dan babad (yang berupa replika atau tiruannya) mulai dipamerkan.

Di Ruang 3, dengan tajuk Prahara Mataram dan Intervensi VOC, intrik politik di dalam keraton dan turut campurnya pihak kolonial Belanda mulai dipaparkan, misalnya lewat surat dan perjanjian yang menguntungkan VOC dan memecah belah pihak keraton.

Kejayaan Kasultanan Yogyakarta ditunjukkan di Ruang 4. Maket Keraton Yogyakarta dipajang di tengah ruangan dikelilingi dokumen kuno dan lukisan peristiwa di masa itu. Gambar wajah para Sultan Hamengku Buwono berganti-ganti menghiasi satu sisi ruang yang seakan dikawal bregada keraton dalam wujud replika. Sisi lain ruangan memutar video hitam putih tari Beksan Lawung Ageng karya Sultan HB I.

Ruang 5 menampilkan secara khusus peristiwa Geger Sepehi. Layar besar menampilan peristiwa penyerbuan serdadu Inggris ke Keraton Yogyakarta itu. Adegan tersebut muncul dalam sebuah animasi. Prajurit Inggris menembak pasukan Keraton yang siaga di benteng. Seru! Persis seperti kejadian aslinya yang membuat benteng Keraton hancur, animasi itu ditayangkan di fasad yang dibentuk layaknya benteng keraton.

Peristiwa Geger Sepehi juga dijelaskan dalam konteks yang lebih luas berkaitan dengan perebutan kekuasaan di Eropa, antara Belanda, Inggris, dan Perancis. Namun paparan sejarah yang ruwet ini tak dijabarkan dengan teks panjang, melainkan narasi ringkas yang menjelaskan sebuah lukisan tentang tiga sosok penguasa: Rafless, Daendels, dan Napoleon.

Sejarah Puro Pakualaman dihadirkan di Ruang 6. Melalui foto, naskah, hingga lukisan wayang, kerajaan yang semula memiliki wilayah kekuasaan di Adikarta alias Kulonprogo ini diriwayatkan bergabung dalam DIY dan menjadi bagian NKRI.

Puncak pergolakan dalam melawan penjajah di Yogyakarta, bahkan di tanah Jawa, yakni Perang Jawa, diilustrasikan di Ruang 7. Sosok sentral di fase ini Pangeran Diponegoro ditampilkan dalam kelebatan lukisan Raden Saleh. Periode ini juga penanda mulainya era baru, yang diwakili pembangunan Tugu Pal Putih menggantikan Tugu Golong Gilig yang roboh karena gempa, 1867.

Setelah berpusar di kerajaan Keraton Yogyakarta, Ruang 8 mulai menandai konteks sejarah yang lebih luas. Bertajuk Lokomotif Perubahan, diorama bagian ini memberi sensasi berbeda. Dalam ruang berbentuk lorong, ‘ditanam’ rel di bawah kaca sepanjang ruang tersebut.

Saya yang takut-takut menginjaknya karena mengira bakal ada kereta buatan yang bakal lewat, ditenangkan oleh pemandu. “Diinjak enggak apa-apa mba,” katanya. Toh, pengunjung lain juga senada dengan saya, berdiri hati-hati di luar rel itu.

Memang akhirnya ada kereta api yang melintas—lengkap dengan gemuruh suara uapnya. Namun kereta dalam rekaman video lawas dan animasi itu tampil hanya di dinding sembari memboyong gerbong berisi data sejarah tentang fase baru kolonial, yakni periode industri dan zaman modern.

Ruang 9 Kebangkitan Elite-elite Lokal menampilkan masa pergerakan oleh para cendekiawan dan organisasi modern, seperti Boedi Oetomo dan Muhammadiyah. Oya, di ruangan ini juga diperdengarkan lagu keroncong yang menandai era modern.

Dua ruang berikutnya mengemukakan Yogyakarta sebagai pusat perjuangan, yakni di Ruang 10 ‘Selokan Mataram’ dan Ruang 11 ‘Yogyakarta Ibu Kota Revolusi’. Setting revolusi ini sungguh meyakinkan dengan karung-karung goni dan kawat berduri sebagai tempat pertahanan perang, hingga poster-poster revolusi. Video-video lawas tentang Bung Karno dan para tokoh kemerdekaan diputar bersama kesaksian pelaku sejarah, seperti para pekerja romusha.

Empat ruang berikutnya mencakup berbagai aspek Yogyakarta, yakni mengenai tata pemerintahan, juga sebagai kota pendidikan, kota kebudayaan, dan kota pariwisata. Desain menarik dihadirkan di bagian kota pendidikan.

Alih-alih menampilkan kampus-kampus besar, ruangan ini justru mencuplik denyut kehidupan kos dan kampung tempat tinggal mahasiswa. Di ruangan ini direka ulang, plang-plang yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa dan warga lokal Jogja. Misalnya plang afdruk foto dan peringatan berkendara.

Tak lepas dari kehidupan mahasiswa pula, ruang 16 menukil peristiwa Pisowanan Ageng 1998 yang menandai kondisi era Reformasi di Jogja. Video dan suara pidato Sultan HB X saat mendukung gerakan mahasiswa 1998 diputar dengan kombinasi tata cahaya yang dinamis.

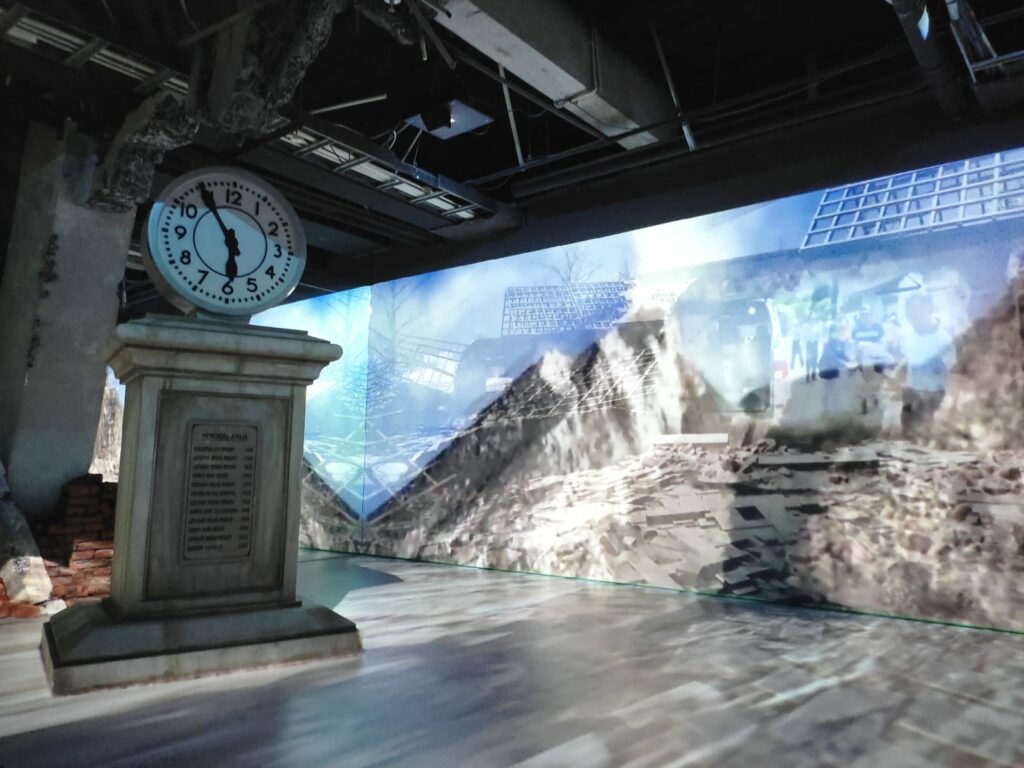

Masa-masa duka dihadirkan di Ruang 17 ‘Yogyakarta dan Kebencanaan’. Pengunjung kembali diminta duduk lesehan di replika tugu jam di Malioboro yang menunjukkan jam 5.55, waktu saat gempa dahysat melanda Jogja 2006 yang direka ulang lewat video.

Rasa ngeri bahkan sudah menggelayut saat menatap langit-langit ruang itu yang dibuat seolah berantakan dan nyaris ambrol. Kondisi Jogja yang porak poranda lantas ditampilkan dalam video bersama kesaksian warga yang lolos dari maut. Selain gempa, erupsi Merapi juga dipaparkan bersama upaya warga melakukan mitigasi bencana di masa depan.

Di penghujung perjalanan ke ruang-ruang sejarah ini, ruang 18 ‘Keistimewaan Yogyakarta’ memungkasinya dengan cerah ceria dari pilihan warna dan tata ruang. Warga dari berbagai usia, asal, etnis, hingga profesi, memberikan kesan-kesan mereka tentang Jogja dalam sejumlah panel video. “Jogja itu ngangeni,seperti kamu,” kata seorang pemuda dari kawasan Indonesia Timur. Dan menurut saya, “Jogja itu candu, maka obatilah kecanduanmu dengan menenggaknya”